국산 첫 고유모델 승용차 ‘포니(PONY)’ 에콰도르 상륙기 (상)

중남미 위치한 산유국, 1975년 코트라 무역관 설치 후

오일머니 따내러 국내 기업 연이어 진출해 사업 수주

정세영 현대차 사장, 포니 출고 직후 수출 타진 끝에

구입 희망한 62개 후보국들 가운데 에콰도르 선정

[서울와이어 채명석 기자] 현대자동차는 세계 5위권 자동차 업체로 성장한 한국의 대표 기업중 하나다.

자동차 빅3가 주도하는 미국시장, 전통의 토종기업들이 득세한 유럽시장, 자국을 넘어 전 세계로 세를 뻗친 일본 자동차 업계 등의 강한 견제를 극복하고 이뤄낸 성과라 더욱 의미가 있다.

1967년 설립되어 올해로 53년째를 맞이하는 현대차는, 하지만 설립 초기만 하더라도 지금과 같이 클 것이라고 그 누구도 상상하지 않았다. 그 때만 해도 아직 경부 고속도로가 완공되기 전이었고, 자동차 한 대 가격이 왠만한 집 한 채 보다 비쌌기 때문에 일반 사람들이 승용차를 구입한다는 것은 하늘의 별따기였다.

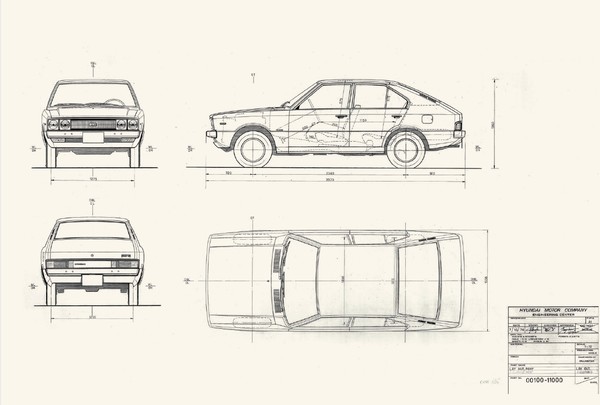

이런 상황에서 현대차는 1976년 독자 개발한 소형차 ‘포니(PONY)’를 에콰도르에 수출했다. 한국이 개발한 자동차가 수출된 것은 포니가 처음이다. 포니 수출은 우여곡절이 많았다.

1975년 4월 적도의 나라 중남미 에콰도르 수도 퀴토에 코트라(KOTRA) 무역관이 설립됐다. 퀴토는 해발 2800m에 가까운 세계에서 두 번째로 높은 고산 수도로 산소 결핍현상으로 인해 일상생활이 어려운 곳이다. 무엇보다 고지대는 연소작용을 일으켜 작동하는 운반기계도 악영향을 받을 정도였다.

그럼에도 불구하고 국내기업이 에콰도르를 수출 전략지로 정한 이유는 이 나라가 산유국으로서 당당한 석유수출국기구(OPEC) 회원국이었던 데다가 오일머니를 충분히 보유해 외환규제가 전혀 없었기 때문이다.

무역관이 들어선 후 종합상사들의 대외진출 활동이 본격화돼 선경그룹(현 SK그룹)이 중남미 진출 전담본부를 설립 가동했고, 대우는 퀴토 시내 대규모 도로포장 공사를 수주했으며, 삼성은 현지 주택은행이 주관한 500만 달러 상당의 시멘트 입찰을 따내기도 했다.

이런 시기에 현대차 수출 담당자가 퀴토 무역관을 방문했다. 백두산 높이의 도시에서 한국 자동차를 타고 질주할 수 있다는 것은 당시로서는 꿈같은 이야기였다. 또한 섬유류와 1차 산품이 우리 수출의 주종을 이루던 때에 태평양을 건너 기역자로 내려오는 남미대륙 국가에 기술적 또는 운송비 측면에서 자동차를 수출한다는 것은 쉬운 일이 아니었다. 불가능해 보였지만 무역관은 현대차 직원과 함께 현지 시장조사를 비롯, 잠재 파트너 발굴을 위한 활동을 전개했다.

▷국내 출시와 동시에 해외수출 추진…중역 반대 부딪혀

포니의 첫 수출국가로 에콰도르가 된 사연은 당시 현대차 초대사장으로 포니 개발을 주도했던 고(故) 정세영 전 현대산업개발 명예회장(전 현대그룹 회장 및 현대자동차 회장)의 추모집 ‘포니정 나의 삶 나의 꿈’에서 찾아볼 수 있다.

1년간의 테스트를 마친 현대차는 1976년 1월부터 본격적으로 포니 생산에 들어가 2월 29일부터 출구를 시작했다. 국내시장에 첫 선을 보이자마자 포니는 단연 장안의 화제였다. 신문마다 포니에 관한 기사로 도배되다시피 했고, 가는 곳마다 포니, 포니, 또 포니 이야기였다.

정 사장은 이 여세를 몰아 수출도 추진하라고 지시했다. 사업을 시작할 때마다 글로벌 시장을 염두에 두는 현대의 기업 문화로 볼 때 당연한 일이었다.

그러나 대부분의 임원들이 모두 반대하고 나섰다. 정 사장도 알고는 있었다. 그는 ‘하긴 수출을 한다는 게 결코 쉬운 일은 아니었다. 우리나라 사람 주머니 열기도 어려운데 남의 나라 사람들 주머니를 연다는 게 쉬울 턱이 없었다. 게다가 수출품은 무엇보다 가격과 품질이 승부를 가르는데, 자동차도 겨우 만든 형편에 가격과 품질, 나아가 현지 규격까지 맞춘다는 것이 결코 간단한 일일 순 없었다’고 생각했다.

임원들은 더 나아가 일본 도요타 자동차가 중역의 반대를 무릅쓰고 사장 혼자 밀어붙여 미국에 수출했다가 다섯 대밖에 못 팔고 망했던 사례를 언급했다. 수출을 하려면 그 나라에 맞는 규정을 갖춰야 하며, 사전 지식도 없이 의욕만 갖고 덤볐다가는 낭패 보기 딱 알맞다는 것이었다. 해외의 여러 규제 사항을 맞출 수 없는 사정이라 우선 국내시장부터 다지고, 해외는 충분히 워밍업하고 나서 시작하자는 게 임원들의 의견이었다.

하지만 정 사장의 생각은 달랐다. 처음부터 완벽한 경쟁력은 없고, 가격을 맞추고 품질을 높이자면 최소한의 기본 생산 단위, 즉 규모의 경제를 이루어야 하는데, 당시 국내 수요만으로는 그걸 충족할 재주가 없었다. 그러자면 다소 무리가 따르더라도 외국시장의 문을 두드려 난관을 극복하는 동안 기술 수준도 올라가고 원가 인하도 가능할 터였으므로 수출 이외에는 다른 길이 없었다.

“도요타 역사는 나도 알고 있어! 하지만 지금은 1950년대가 아니야. 1950년대의 도요타만 생각할 게 아니라 1970년대의 도요타도 알아야 할 거 아냐? 1958년에 미국에 진출했던 도요타하고 닷토산 Datsun(일본 닛산의 소형차 브랜드)이 각각 100대씩 팔았다고 하더군. 그 후에 도요타 생산기술 책임자들이 이를 악물고 결함을 없앤 차를 만들어서 지난 1974년에는 석유파동에도 무려 60만 대를 수출했다는 거야! 우린 생산 기술 책임자가 없어? 왜들 이러나, 정말!”

정 사장이 이렇게 의지를 표명했음에도 불구하고 반대 의견은 수그러들지 않았다. 중역들과의 논의 끝에 정 사장은 ‘일단 자동차를 만들지 못하는 남미나 중동 국가 중 한두 나라를 골라서 수출해보자’는 것이었다.

당시 포니를 수입하겠다고 요청해온 나라는 무려 62개국에 달했지만, 끝내 다수의 뜻에 밀려 첫 수출국은 중남미 에콰도르로 정했다.

- [옛날옛적 수출-4]‘반민특위’ 구실로 北에 앵도환 빼앗겨

- [옛날옛적 수출-3]해방 후 첫 수출선 ‘앵도환’

- [옛날옛적 수출-2]박정희와 이활의 만남, 수출 드라이브 정책의 시작

- [옛날옛적 수출-1]“갯지렁이에서 소변까지”…뭐든지 내다 팔았다

- [옛날옛적 수출-6]카탈로그에 달랑 포니 모델 하나로 영업

- [옛날옛적 수출-7]2016년 에콰도르서 현대차 수출 40주년 기념식 개최

- [옛날옛적 수출-8]‘양파 무역’으로 시작한 동구권 진출

- [옛날옛적 수출-9]동구권 시장 진출 ‘경제 이데올로기 해방’ 기여

- [옛날옛적 수출-10]‘세계인의 눈’앞에···전시사업 활성화

- [옛날옛적 수출-11]남북한, 국제전시회에서 분단 현실 드러내

- [옛날옛적 수출-12]‘거대시장’ 흥분 속의 소련 진출

- [옛날옛적 수출-13]중소기업 진도, 대소합작투자 1호

- [옛날옛적 수출-14]업무 상대방 만나려면 ‘하늘의 별따기’

- [옛날옛적 수출-15]한‧러 수교 30년, ‘투자실적 저조‧리스크’ 한계 넘어야

- [옛날옛적 수출-16] 인도네시아 진출, 비동맹 세계로 시장 확대

- [옛날옛적 수출-17] 수하르토 정권 출범 후 교역 확대

- [옛날옛적 수출-18] 피우지 못한 ‘하동환 자동차’의 꿈

- KOTRA, '글로벌 점프300' 50개 스타트업 선발