국내 의류시장 규모는 2008년 금융위기 때 성장률 -3.1%의 저점 이후 낮은 base에 따른 기저효과 및 경기회복에 의해 성장률이 2009년 1.4%, 2010년 7.3%, 2011년 11.8%로 2011년에 정점을 찍었다. 2012년부터는 경기회복이 지연되면서 이에 따른 소비심리 둔화로 의류산업의 성장률은 5% 미만의 낮은 성장률을 시현 중에 있다.

2016년 국내 의류 시장규모는 전년대비 2.3% 증가한 38조원으로 추정(삼성패션연구소 자료)된다. 2016년 성장률은 1) 2014년의 세월호 사건 및 2015년 메르스 사태로 인해 낮은 base에 따른 기저효과가 있었고, 2) 정부의 코리아세일페스타 (블랙프라이데이) 지정으로 인한 민간소비 확대, 3) 글로벌 경기의 점진적인 회복세 등에 힘입은 것으로 판단된다.

2017년 국내 의류 시장규모는 전년대비 3.3% 증가한 39조원이 전망된다. 2017년 성장률만 보았을 때 2016년의 2.3% 대비 1.0%p 상승한 수치라는 점은 긍정적으로 판단된다.

하지만 장기적인 경기 저성장세로 인해 5% 미만의 낮은 성장률은 여전히 지속될 것으로 전망된다. 한국은행에 따르면 2017년 국내 GDP 성장률은 2.8%,민간소비 성장률은 2.2%에 그칠 것으로 전망하였다.

따라서 국내 의류 시장 규모 역시 2017년에도 낮은 성장률 시현이 전망되지만, 성장률은 2016년 대비 상승할 전망이다.

거시경제지표를 보면 의류 산업의 상황은 저점을 지나가고 있는 것으로 판단된다.

2015년부터 세월호 사건, 메르스 사태를 거쳐, 2016년 말 최순실 사태 및 사드영향으로 CSI 지수는 2009년 이후 바닥에 있는 것으로 판단된다.

현재 경기판단 CSI와 의류비지출전망CSI 지수는 2017년 1월 각각 51pt, 96pt을 기록하며 저점을 확인한 후 2017년 2월에는 각각 55pt, 97pt로 소폭 상승세를 기록하였고, 최순실 관련 이슈가 3월 10일 대통령 탄핵으로 어느 정도 불확실성 해소라는 부분에서는 소비심리 개선을 기대할 수 있는 상황이다. 따라서 이는 경기가 최악을 이미 지났다는 점을 의미하는 것으로 판단된다.

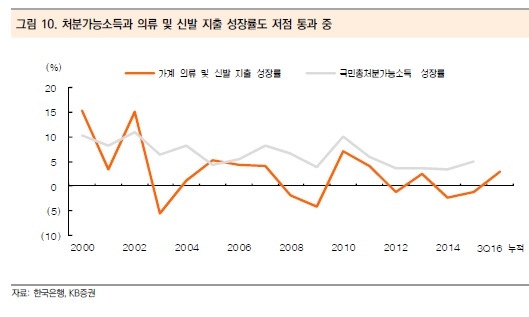

통계청 자료에 따르면 가계 의류 및 신발 지출 성장률은 2000년에 전년대비 +15.3%를 정점을 기록한 이후 성장률은 지속 하락세를 시현하였다. 앞으로의 경기 상황을 감안하면 경기에 민감한 의류 및 신발지출 성장률은 과거만큼의 큰 성장률 기록은 힘들 것으로 보인다.

하지만 2014년 전년대비 -2.3%를 저점으로 2015년에는 전년대비 -1.1%으로 하락폭이 둔화되었으며, 2016년 3분기 누적으로는 전년대비 +3.1%를 기록, 2016년에는 성장률이 턴어라운드하였다.

따라서 의류 및 신발 지출 성장률은 2015년을 저점으로 2016년부터는 조금씩 회복되는 추세를 확인할 수 있고,이에 따라 의류산업 역시 저점을 통과하고 있는 것으로 판단된다.

전반적인 가계 지출 역시 저점이다. 2016년 가계 소득과 지출 성장률은 각각 전년대비 -0.3%, -1.3%를 기록, 리만 브라더스 사태 그 직후의 시점에 각각 전년대비 -1.3%, -0.5%를 기록한 이후 최저점을 시현하였다. 2009년 이후 경기부양을 위한 정부의 각종 정책시행으로 2010년 회복된 지출 성장률을 감안하면 현시점이 경기 최악의 상황을 지나가고 있는 것으로 판단된다.

2016년 복종별 트랜드를 살펴보면 남성복과 여성복의 비중은 하락한 반면, SPA와 스포츠의 비중이 상승한 모습을 볼 수 있다. SPA, 스포츠 각각 2015년 9.1%, 17.7%에서 2016년 9.5%, 18.4%로 상승하였다. 2017년에는 각각 9.7%, 18.6%로 상승할 것으로 전망된다.

그 이유는 1) 스포츠 복종의 경우 새로운 스포티즘 트랜드에 따른 애슬레저 및 일상 스포츠웨어 판매가 증가하면서 둔화된 아웃도어 시장을 방어하면서 스포츠의 비중은 더욱 확대될 전망이고, 2) SPA의 경우 경쟁심화로 인해 최근 성장률은 둔화되었지만, 여전히 높은 성장률은 유지할 것으로 전망되기 때문이다.

[서울와이어 김지원 기자 jiwon@seoulwire.com]