친원전 정책, 여야 대립 속 '좌초 위기'

i-SMR 개발 착수 지연 등 산적한 과제

"정쟁에 K원전 재도약 기회 잃을 수도"

윤석열 정부 들어서 원전 생태계 회복에 탄력이 붙었다. 각국의 탄소중립 달성 목표에 따라 한국형 원전의 수출이 훈풍을 탈 것으로 기대되며, 친원전 정책엔 더욱 힘이 실릴 전망이다. 다만 최근 국회에서 원전예산이 삭감되는 등 암흑기가 돌아오는 것 아니냐는 우려도 나온다. 원전이 미래 탄소중립 목표 달성에 자양분이 될 것이란 평가 속 제 역할을 할 수 있을지 살펴봤다. [편집자주]

[서울와이어 정현호 기자] 친원전 정책으로 다시 살아날 수 있는 기초 동력을 확보한 원전업계가 정치적 논란에 휘말려 다시 침체에 빠질 수 있다고 우려한다.

지난 정부 때 추진됐던 탈원전 정책으로 어려움에 처했던 원전 기업들은 정부가 바뀐 뒤 이를 폐기하고 신한울 3·4호기 건설이 재개한 이후 다시 안정화를 찾았다. 하지만 국내 정책 구조 상 언제든 위기가 찾아올 수 있는 상황을 경계하는 모습이다.

◆원전예산 삭감 비판 지속 “경쟁력 뒤쳐질 것”

원전 확대 계획 등이 담길 것으로 예상되는 11차 전력수급계획 발표의 시기를 장담할 수 없다는 점과 야당이 원전예산 전액을 삭감한 것이 그 이유다. 미래 안정적인 전략 수급을 위해선 원전의 역할이 중요해질 수밖에 없다.

이번 정부에서 2030년까지 원전 비율을 30% 이상 확대하는 등 친원전 정책을 강화하고 있으나, 여야의 대립으로 이는 좌초될 위기에 놓였다.

탈원전을 선언했던 유럽 국가들이 속속 원전으로 회귀하는 가운데 국내에선 정책이 오히려 역주행하고 있다는 지적도 나온다.

원전산업을 살리기 위한 예산을 잡아 놨는데 전액 삭감한 것을 두고서도 학계를 중심으로 지속 비판이 나온다. 상임위 차원에서 삭감된 예산이 회복되지 않은 원전 관련 중소 부품기업들을 위기에 몰아 넣을 수 있다는 지적이 대표적이다.

특히 내년 본격 개발착수 예정이었던 ‘혁신형 소형모듈원자로 사업’(i-SMR) 일정 지연이 불가피해지는 등 일관성 없는 정책 관련한 비판에 목소리가 높다. 소형 원전의 해외수출 경쟁력 하락 등에 대한 우려도 끊이질 않는다.

업계 관계자는 “기업들이 한국형 소형모듈원자로 수출에 속도를 높이고 있지만, 연구개발이 뒤처지면서 후발주자로 나선 우리나라가 시장 경쟁에서 밀려날 가능성이 커 보인다”며 “선진국을 중심으로 SMR 기술개발이 활발하게 이뤄지는 모습과 철저히 대비된다”고 말했다.

국내 상황과 달리 해외에서는 원전의 역할을 대대적으로 띄우고 있다. 미국의 빅테크 기업인 마이크로소프트(MS)도 최근 인공지능(AI)에 필요한 전력을 SMR에서 조달하는 방안을 마련 중이다.

◆해외가 주목한 '원전', 국내선 정쟁 수단으로

원전이 이산화탄소를 배출하지 않고 재생에너지와 달리 24시간 내내 전력을 공급할 수 있다는 장점을 활용할 게획이다. 앞서 빌 게이츠 MS 창업자도 SMR 관련 기업을 지원하는 등 해당 분야에 각별한 관심을 보여왔다.

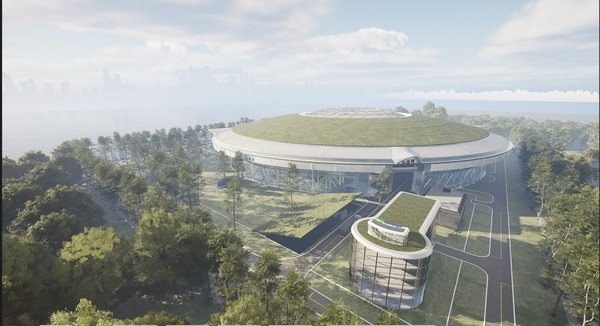

테라파워라는 SMR 업체를 설립해 ‘나트륨’(Natrium)이라는 원자로 개발을 추진해 오기도 했다. 당장 MS는 데이터센터에 들어가는 막대한 전력을 원전을 통해 해결한다는 구상이다.

AI 등장으로 데이터센터의 전력 수요는 전기차 충전에 필요한 수요의 5∼6배가 될 것으로 추정된다. MS는 이와 관련 당국으로부터 SMR 승인작업을 신속히 마쳐 원전으로 AI 전력을 충당한다는 방침을 세웠다.

해외에선 이처럼 SMR에 대한 선제적 절차에 나섰지만, 국내는 정치권의 갈등에 막혔다. 여기에 1년 넘게 국회 계류 중인 ‘고준위 방사성폐기물관리특별법’도 친원전 정책의 동력을 상실시킬 수 있는 요인으로 꼽힌다.

특별법이 통과하지 못하면 현재 우리나라에서 운영 중인 24기의 원전은 순차적으로 가동을 중단해야 한다. 업계에선 원전 내 임시로 보관할 건식 저장시설을 만드는 데 7년이 소요될 것으로 예상된다.

올해가 특별법 통과의 마지노선이 될 전망이지만, 국회 합의뿐 아니라 지역사회 설득 등 넘어야 할 과정들이 많다. 이 가운데 K-원전의 재도약 기회가 사라질 수 있다는 우려도 점차 커진다.

업계 관계자는 “거대 야당을 중심으로 발목 잡기가 지속되는 한 방사성 폐기물 대책 등을 비롯한 쌓여있는 산적한 문제 처리엔 속도를 내긴 어려울 것”이라며 “에너지 정책이 더이상 정쟁의 수단이 돼선 안 된다”고 강조했다.